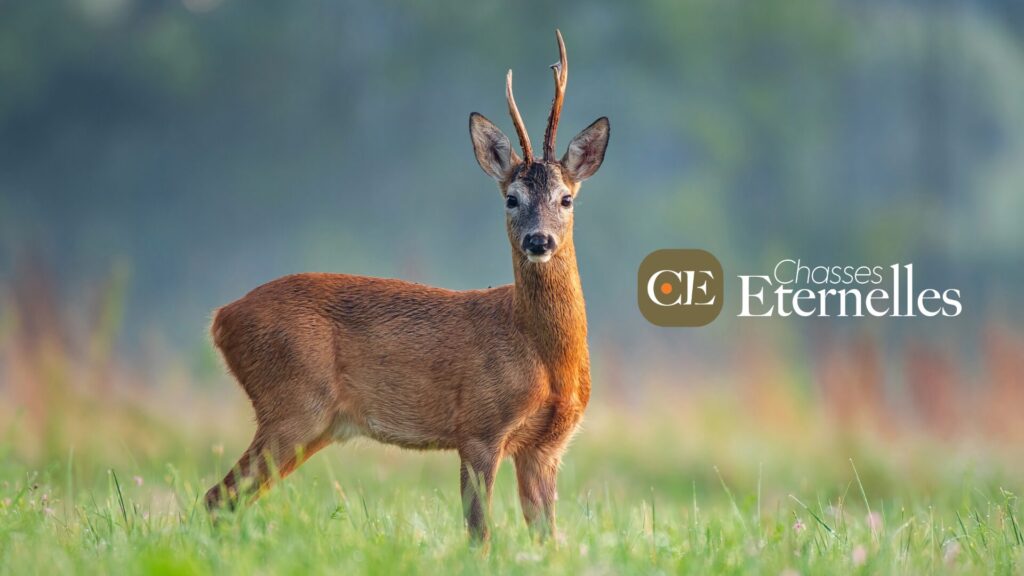

La chasse au brocard ne s’improvise pas. Dès le printemps, l’observation, la préparation du territoire et l’anticipation sont les clés d’une saison réussie.

10 piliers pour ne rien laisser au hasard

Observer un territoire qui a changé

Dès la fonte des dernières gelées, le chasseur attentif retourne sur son territoire. Rien n’est jamais figé : en quelques mois, des haies ont poussé, des arbres sont tombés, de nouvelles cultures sont apparues. Les coulées de l’année passée sont parfois devenues impraticables, et les anciens postes d’affût, visibles comme des balises. Le printemps est donc le moment de tout redécouvrir : arpenter les chemins, longer les lisières, s’enfoncer dans les bois humides pour retrouver la lecture fine du terrain. Chaque trace, chaque laissée, chaque frottis doit être relevé, analysé, mémorisé. C’est en croisant ces indices que l’on commence à esquisser la carte des futurs territoires de brocards.

Comprendre les mouvements du gibier

Observer, ce n’est pas seulement repérer des indices. C’est chercher à comprendre. Dès avril, les brocards reforment leur hiérarchie silencieuse : chaque mâle, selon son âge et sa condition, s’attribue un secteur qu’il marquera de ses frottis et de ses émissions odorantes. Le printemps est la seule saison où l’on peut assister discrètement à ces prises de territoire. Observer, jour après jour, qui fréquente telle clairière, quel chemin est pris au lever du jour, où se trouvent les points d’eau actifs, c’est se donner la chance de deviner à l’avance le théâtre des rencontres estivales.

Réparer et aménager sans perturber

Un poste d’affût qui craque sous le poids, un mirador vermoulu : autant de risques inutiles au cœur de l’été. Le printemps est la saison où l’on répare, où l’on consolide. Mais chaque intervention doit être pensée dans un souci absolu de discrétion. Le chasseur doit intervenir tôt, idéalement en mars ou au plus tard en mai, pour que la nature ait le temps de « digérer » son passage. Tout nouvel aménagement – mirador, poste d’approche, sentier dégagé – doit sembler avoir toujours été là. Moins l’homme laisse de trace, plus il pourra, le moment venu, passer inaperçu.

Travailler son approche silencieuse

La chasse au brocard à l’approche exige bien plus qu’une bonne connaissance du territoire : elle réclame une capacité physique et technique à évoluer sans bruit, à travers ronces, feuilles mortes et herbes hautes. Le printemps est le moment de s’y exercer. Il faut apprendre à poser le pied sans bruit, à anticiper le craquement d’une branche, à épouser le rythme du vent. Marcher des heures, parfois sans croiser une âme, sans même voir un chevreuil, est une école d’humilité et de maîtrise. C’est aussi un entraînement physique indispensable pour éviter d’être essoufflé au moment critique.

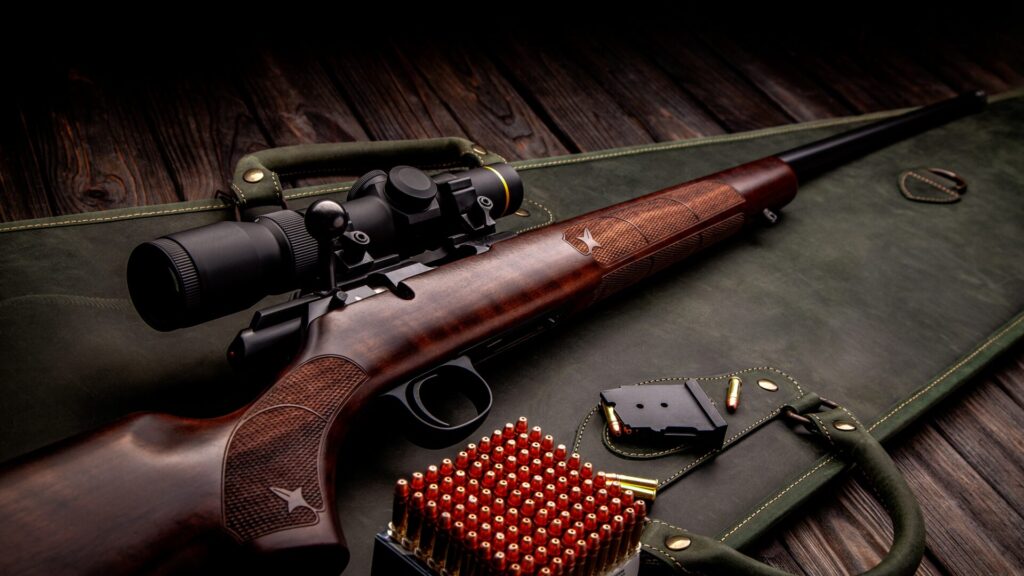

Préparer son équipement avec rigueur

Il ne suffit pas de dépoussiérer son fusil ou son arc au dernier moment. Le printemps est là pour permettre une révision méthodique de tout son matériel. L’arme doit être nettoyée, réglée, contrôlée ; les optiques vérifiées ; les vêtements adaptés au camouflage printanier, où dominent les verts tendres, les beiges et les bruns clairs. C’est aussi le bon moment pour repenser son sac de terrain : alléger ce qui doit l’être, compléter ce qui manque. Jumelles, appeaux, petit nécessaire de premiers soins : tout doit être prêt pour que le chasseur ne se préoccupe plus que de son environnement le jour venu.

A lire aussi : La fièvre du brocard

Entretenir sa condition physique et mentale

La chasse au brocard n’est pas une chasse de force brute, mais de finesse. Elle exige de l’endurance, de la patience, et une grande capacité à se concentrer des heures durant. Profiter du printemps pour renforcer son endurance – par des marches longues, en terrain varié – est une sage précaution. C’est aussi la saison pour cultiver son calme intérieur : apprendre à attendre sans impatience, à se fondre dans la nature, à s’accorder au rythme lent du vivant.

Suivre l’évolution du cheptel

Le printemps est également un moment privilégié pour suivre l’état du cheptel local. Observer discrètement permet de se faire une idée de la santé des populations : jeunes de l’année précédente bien constitués, mortalités hivernales visibles, diversité des âges chez les brocards. Cette connaissance empirique est précieuse, non seulement pour choisir les prélèvements les plus adaptés à la régulation, mais aussi pour dialoguer de manière crédible avec ses pairs ou les autorités cynégétiques.

Anticiper les conditions climatiques

Chaque printemps est différent. Une année sèche et chaude accélère la pousse des cultures et modifie précocement les comportements de gagnage. Une saison fraîche et humide retarde au contraire le développement végétatif, mais rend le repérage plus facile. Observer dès mars-avril les grandes tendances météorologiques locales permet d’ajuster son approche et de choisir les postes les plus prometteurs selon l’état du couvert végétal.

Mettre à jour sa situation administrative

Le printemps n’est pas que sylvestre : il est aussi bureaucratique. Permis de chasse, validation annuelle, assurances responsabilité civile : mieux vaut vérifier calmement que tout est en règle avant l’effervescence de l’été. Certains territoires imposent également des quotas ou des obligations de plan de chasse qui doivent être anticipés. La préparation administrative fait partie intégrante du sérieux du chasseur.

Concevoir une stratégie d’ouverture

Enfin, le printemps est le temps du plan. Ce n’est pas à la veille de l’ouverture qu’on décide où aller, ni comment. C’est maintenant qu’il faut choisir ses secteurs prioritaires, réfléchir à des alternatives en cas de vent défavorable, planifier ses premières sorties d’observation à la jumelle. Une saison réussie n’est jamais le fruit du hasard : elle est l’aboutissement d’une longue préparation, commencée lorsque la nature, doucement, se remet en mouvement.

Conclusion

Le printemps n’est pas une saison de chasse au sens strict. C’est une saison d’immersion, d’observation et de préparation méticuleuse. Celui qui sait consacrer ces mois précieux à écouter, comprendre et s’ajuster récoltera en été non seulement des trophées, mais surtout la satisfaction profonde d’une chasse respectueuse, maîtrisée, pleinement vécue.

A voir aussi :